Sobre Cádiz y su cultura musical:

Ya en la Antigüedad, las puellae gaditanae (las niñas o las muchachas de Cádiz) eran, junto con las egipcias y sirias, las más apreciadas en Roma por sus bailes y cantes (cantica gaditanum). El carácter oriental de sus danzas, caracterizadas por la importancia del movimiento de los brazos (es recurrente el tópico de que bailaban sentadas), así como el marcado y peculiar sentido del ritmo, parecen no haber perdido continuidad a lo largo de los siglos, a pesar de las múltiples civilizaciones que ha ocupado el ámbito gaditano.

Su cuerpo, ondulando muellemente,

se presta a tan dulce estremecimiento,

a tan provocativas actitudes,

que harían excitarse al casto Hipólito.Marcial (XIV.203)

En el siglo XIX Léo Delibes escribió la canción Les filles de Cadix (Las muchachas gaditanas). Dentro del nacionalismo musical español, Isaac Albéniz compuso varias obras de nombre gaditano, entre las que se incluyen el cuarto movimiento de la Suite española, para piano (1886) titulado Cádiz (canción), Puerta de Tierra (bolero) y Rumores de la Caleta, incluidas en Recuerdos de viaje, op. 71. Hay numerosas canciones populares que mencionan la ciudad en su letra, como la canción infantil De Cádiz a El Puerto, En Cádiz hay una niña (romance del martirio de Santa Catalina) y De Cádiz vengo (romance de la tres hijas del mercader y el príncipe). Asimismo es recurrente la presencia de Cádiz en el pasodoble y en la copla andaluza.

POPULARIZACIÓN VS TRADICIONALIZACIÓN

Después de indagar un poco sobre los orígenes de la literatura de tradición oral observamos entonces que sus fuentes las encontramos en una base cultural que está vinculada al ámbito de las costumbres de una comunidad. El nacimiento de un texto oral sigue un proceso que podríamos dividir en cuatro fases: su creación, popularización, tradicionalización y desfuncionalización. La creación, como el término lo indica, está relacionado a la invención: el texto es obra de un autor casi siempre anónimo y sigue un código vinculado a la geografía de su creador. Las siguientes fases, quizás las más importantes, porque se corresponden con aquello que concebimos como “popular” o “tradicional” y son los que de alguna manera dan vida a un texto. La popularización se refiere a la recepción del texto por parte de la comunidad; el texto se adopta cerrado en el sentido de haber una consciencia de respeto al autor. La tradicionalización por otro lado, hace referencia a la adaptación de un texto según los parámetros estéticos-éticos de la comunidad. En esta fase es de suma importancia la variabilidad del texto oral y que veremos en las diferentes versiones de algunas canciones infantiles.

LA LITERATURA DE TRADICIÓN ORAL: LAS CANCIONES INFANTILES

A modo de introducción, un tema que resulta muy interesante para su investigación por la riqueza cultural que este conlleva es, sin lugar a duda, el relacionado con la literatura de tradición oral. Esta englobaría todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación y que tienen el propósito de transmitir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Uno de los pioneros en este ámbito de la literatura fue el serbio Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) quien se dedicó a proyectos de rescate del folklore de las tradiciones comunes de las regiones eslavas del sur (Vansina , 1985). Este modo de expresión tiene la peculiaridad de formar parte de los mensajes o testimonios de un pueblo que transmite a través del habla o la canción un repertorio cultural que ha adquirido diversas estructuras: cuentos, refranes, romances, canciones o cantos entre otros. Este campo, tan amplísimo, y con tantas vertientes que escenifican el mundo de las costumbres de una comunidad que comparte y disfruta de su folklore a la vez que lo difunde gracias a esa oralidad es propio de esa literatura tradicional. En este punto cobra gran relevancia el mundo de las canciones infantiles. El repertorio de tradición oral infantil en el mundo es tan inmenso y tan diverso que la tarea de ir integrando los corpus, según las zonas geográficas de un determinado momento, y a lo largo de la historia, ha sido tan ardua y tan extensa que resulta digno de valorar. La faceta positiva la encontramos en esa diversidad que refleja, como decíamos, la riqueza cultural de una comunidad: sus costumbres, sus valores, su forma de ver el mundo. La dimensión que alcanza la literatura de tradición oral sigue unos cánones que lo diferencian completamente de la literatura escrita. En primer lugar, el texto escrito es único frente al texto oral que pervive en la memoria de las comunidades por su carácter variable. Esta variabilidad da lugar a que cada representación sea una representación fugaz, en un aquí y en un ahora, de un texto del que solo podemos tener una idea abstracta.

Temas adultos en canciones infantiles: El tío Chiribita

Las canciones infantiles siempre han sido consideradas como algo simple, inocente, hecho exclusivamente para que los niños jueguen. Si indagamos en estas, podemos descubrir que muchas de estas canciones tienen contenidos burlescos, como es el caso de Don Federico, que hace una burla al proceso de cortejo. Es el propio niño el que hace inocente la canción, que la canta simplemente para divertirse, sin comprender del todo lo que está cantando.

En esta entrada la intención es hablar de una canción en particular, que trata un problema completamente tabú para los niños: la violencia de género. Hablo de la canción El tío chiribita. Escribo aquí la versión de Cádiz.

El tío Chiribita mató a su mujer, la hizo pedazos, la echó a la sartén, la puso en la plaza, se puso a vender, la gente que pasaba olía a carne frita, y era la mujer del Tío Chiribita.

(Versión recogida por Virtudes Atero).

Ante la crudeza de esta canción, solo nos queda preguntarnos hasta dónde puede llegar la inocencia de un niño que es capaz de cantar esto alegremente, sin darse cuenta de lo que dice la canción, simplemente divirtiéndose.

El cocherito leré/lerén

Casi todos conocemos la popular canción de El cocherito leré o lerén —depende de la versión—, pero en la actualidad nadie sabe del todo de qué habla. Lo cierto es que el cocherito lerén (el nombre original) existió en diferentes ciudades y pueblos. Se trataba de un coche que era llevado por burros y su conductor se dedicaba a pasear a los niños por el lugar en el que se encontraban por tan solo unas monedas.

Versión de Cádiz de la canción:

El cocherito leré me dijo anoche leré, que si quería leré montar en coche leré. Y yo le dije, leré con gran salero, leré no quiero coche, leré que me mareo, leré. Si te mareas, leré, a la botica, leré, que el boticario, leré te dé pastillas, leré.

(Isabel Falcón, 77 años, Cádiz)

Es bastante curioso el hecho de que en Cádiz se cante «leré», teniendo en cuenta que el coche lerén era bastante conocido en la ciudad.

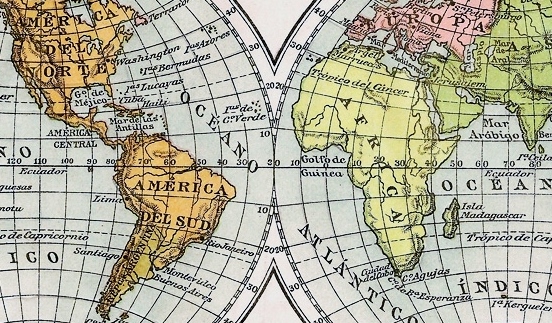

Geografía Panhispánica.

Añadimos esta sección sobre la geografía panhispánica por la vinculación que tiene con el repertorio infantil tanto en España como en América del Sur. El material de base-producto de la tradiconalización- de muchas canciones se comparte en diferentes lugares del mundo hispanohablante.

LA GEOGRAFÍA FOLKLÓRICA PAN HISPÁNICA: EL DOMINIO LINGÜÍSTICO CASTELLANO

- PENÍNSULA

- ARCHIPIÉLAGO CANARIO

- AMÉRICA

- COMUNIDADES SEFARDIES: MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y ORIENTAL

LA MUÑECA VESTIDA DE AZUL

EJEMPLOS DE VARIABILIDAD: CÁDIZ, SAN FERNANDO Y URUGUAY

Tengo una muñeca vestida de azul

Con su camisita y su pantalón

La saqué a la calle, se me resfrió

La tengo en la cama con mucho dolor.

(Isabel Lobato Cantos, 73 años, Cádiz)

Tengo una muñeca vestida de azul

Con zapatos blancos y pelo de tul

La saqué a paseo

Se me constipó

Y le doy jarabe con un tenedor.

(Loreley Van Velthoven, 54 años, Uruguay)

Tengo una muñeca vestida de azul

Con su camisita y su canesú

La saqué a paseo, se me constipó,

La tengo en la cama con mucho dolor.

(Irene Pérez González, 23 años, San Fernando)

REPERTORIO INFANTIL DE CÁDIZ / REPERTORIO INFANTIL URUGUAYO

Analizando sobre la geografía de las canciones infantiles en el mundo panhispánico, hemos considerado interesante integrar en esta página las posibles comparaciones que pudieran surgir entre una canción versionada en España y en el otro lado del charco. Relacionado con ese proceso de tomar, volver, cambiar y transformar aquella materia primaria (texto creado por un autor) que mencionábamos en entradas anteriores y que está sujeta al cambio ya sea, por razones de tiempo o por lo que es más importante para el objetivo de este trabajo: razones culturales; vimos el interesante cauce que toman las canciones de un lugar a otro y encontramos enormes diferencias en letra y música. Hablamos de cauce porque las rutas de las canciones nos llevan a un gran océano o mar cultural de gran valor y diversidad para las generaciones que estuvieron, que están y estarán en el proceso de recepción y difusión de cultura. Las canciones son una muestra del lenguaje y de la vida cotidiana impregnada casi siempre de creatividad. El vocabulario, los dichos y refranes, historias de vidas, etc., terminan formando parte de esta literatura de tradición de ida y vuelta que refleja el paso el tiempo.

El repertorio tradicional infantil de Cádiz según María Jesús Ruiz (2009) procede de una tradición romanística y lírica que dejó sus vertientes en tres temas fundamentales: la canción laboral y festera; la navidad asociada al rito religioso; y los niños como los re-creadores de la tradición. El cancionero infantil gaditano incluye un repertorio de temas que supera la cantidad de doscientos y que se apila a diversas estructuras entre las que destacan las retahílas:

La retahíla es una poesía lúdica de escasos o múltiples elementos; el decir poético de los niños…de escasa comprensión lógica. La palabra acompaña al juego y es tratado como un juguete rítmico oral dando paso a libres asociaciones rítmicas (Pelegrín, A. 1989).

En el mismo ámbito también nos encontramos con las canciones que admiten, generalmente, dos formas: las pluritemáticas y las monotemáticas. Las primeras, se aúnan a un estribillo que guarda relación directa con el gesto; mientras que las segundas, carecen de estribillo y si los tienen, el texto goza de una mínima entidad. Son canciones que fundamentalmente procuran el desarrollo de una historia.

El repertorio infantil uruguayo ha tomado prestado creaciones que surgen aquí en España y las ha adaptado a las diferentes circunstancias que ha ido atravesando a lo largo de la historia. Otros creadores como Henry Engler (uruguayo), María Elena Walsh (argentina), entre otros han adquirido gran relevancia en los últimos años por el repertorio de canciones infantiles que son utilizados en Latinoamérica. También cabe mencionar la labor de BUTIÁ, es un proyecto de recolección de canciones bajo el sello de papagayo azul (otro espacio de difusión para las canciones del mundo infantil) donde se reúnen diferentes personajes del mundo de la música, la poesía, para dar promoción a las canciones infantiles en Sudamérica.

Aquí mostramos otras versiones de algunas canciones infantiles más populares y a la vez más tradicionalizadas.

ARROZ CON LECHE

Arroz con leche me quiero casar

Con una viudita de la capital

Que sepa coser

Que sepa bordar

Que ponga la mesa en su santo lugar

yo soy la viudita

la hija del rey

me quiero casar

y no hallo con quien.

(Versión de Madrid)

Arroz con leche me quiero casar

Con una señorita de san Nicolás

Que sepa coser

Que sepa bordar

Que sepa abrir la puerta y salir a jugar.

(Versión de Uruguay)

ASERRÍN, ASERRÁN

Aserrín aserrán

Maderitos de san Juan

Los del rey cierran bien

Los de la reina también.

(Versión de España)

Aserrín, aserrán,

los maderos de San Juan,

piden pan, no les dan

piden queso les dan hueso

y les cortan el pescuezo.

(Versión de Uruguay)

LA CANCIÓN DE LA RANA

Cucú cantaba la rana

cucú debajo del agua

cucú pasó un caballero

cucú con capa y sombrero

cucú pasó una señora

cucú con falda de cola

cucú pasó un marinero

cucú llevaba romero

cucú le pidió un ramito

cucú no le quiso dar

cucú se echó a nadar.

(Versión de Madrid)

Cucú, cucú cantaba la rana

Cucú, cucú debajo del agua,

Cucú, cucú pasó un caballero

Cucú, cucú con capa y sombrero

Cucú, cucú pasó una señora

Cucú, cucú con traje de cola,

Cucú, cucú pasó un marinero

Cucú, cucú vendiendo romero,

Cucú, cucú le pidió un ramito

Cucú, cucú no le quiso dar,

Cucú, cucú y se echó a llorar.

(Versión de Uruguay)

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA

Que llueva, que llueva

La Virgen de la Cueva

Los pajaritos cantan,

Las nubes se levantan.

¡Que sí, que no,

que caiga un chaparrón!

Que siga lloviendo,

Los pájaros corriendo

Florezca la pradera

Al sol de la primavera.

¡Que sí, que no,

que llueva a chaparrón,

que no me moje yo!

(Versión de Madrid)

QUE LLUEVA, QUE LLUEVA

Que llueva, que llueva

La vieja está en la cueva

Los pajaritos cantan

La luna se levanta

Que sí, que no

Que caiga un chaparrón

Arriba de un motor

Con agua y jabón.

(Versión de Uruguay)

LAS HIJAS DE MERINO

Las hijas de Merino es un romance que queda en la tradición oral infantil como advertencia a las niñas de los peligros de los hombres. Es una forma de coartar la libertad y de tener controladas y sujetas a las niñas.

Mamá, ¿quiere usted que vaya

un ratito a la alameda

con las hijas de Medina [Merino]

que llevan rica merienda?

A la hora de merendar

se perdió la más pequeña.

Su madre la anda buscando

calle arriba y calle abajo.

¿Dónde la vino a encontrar?

En una casa metida

hablando con el galán,

y el galán que le decía:

-Quiera tu padre o no quiera,

contigo me he de casar..

(Versión recogida por Virtudes Otero).